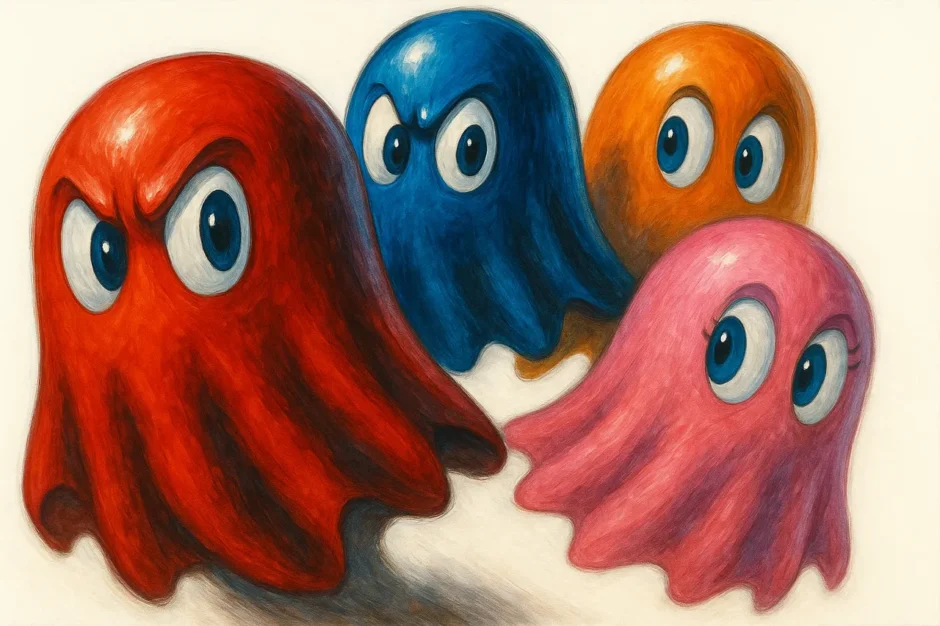

アーケードゲーム史の中で不朽の名作とされる『パックマン』には、プレイヤーであるパックマンと対峙する存在として4匹のモンスター、いわゆる「ゴースト」が登場します。彼らは単なる敵キャラクターではなく、それぞれが異なる行動パターンを持ち、プレイヤーの操作に応じて複雑な追跡や妨害を仕掛けてきます。もしこれらのゴーストたちをAIモデルとして解釈したら、どのような構造をしているのか、どんな学習データやアルゴリズムに基づいて動作しているのかが見えてきます。本稿では、ブリンキー、ピンキー、インキー、クライドの4体をAIキャラクターとして分析し、ゲームの枠を超えた知的存在として考察していきます。

まず彼らの存在目的をAIモデルの観点から整理すると「プレイヤーの行動を追跡し、捕獲すること」が明確なゴールになります。AIにおいてゴール設定は行動原理を左右する最重要要素であり、パックマンのゴーストたちはそれぞれ異なるアルゴリズムを持ちながらも、共通の目的に収束しています。入力として彼らが受け取る情報は、迷路の構造、パックマンの現在位置と移動方向、自身の位置関係です。出力は「次の一歩としてどの方向に進むか」という単純な指令ですが、その背後にある判断ロジックは意外にも高度です。

ブリンキー、通称「アカベエ」は最もストレートな追跡者です。彼のアルゴリズムはパックマンの現在位置を直接追いかけるシンプルなもので、まさにAIにおける「強化学習」の最短経路探索に近い挙動です。常にゴールに最も近づく行動を選択する姿勢は、チェスAIや経路探索アルゴリズムのベースモデルのように見えます。一方でピンキーはパックマンの現在位置ではなく、進行方向の数マス先をターゲットに設定します。これは予測型のAIに近く、相手の行動を先読みするモデルと捉えられます。まさに将棋や囲碁において数手先を読むAIのような発想であり、パックマンを正面から迎え撃つことで心理的な圧迫感を生み出します。

インキーはさらに複雑で、ブリンキーの位置とパックマンの進行方向の双方を参照する「条件付きターゲティング」を行います。これはニューラルネットワーク的にいえば複数の入力データを加味して出力を決定する多層的判断に近く、プレイヤーから見ると動きが読みにくく、最もAI的な存在に感じられます。そしてクライドは一風変わったアルゴリズムを持ち、パックマンとの距離が一定以上であれば追跡行動をとりますが、近づきすぎると突然逃げてしまう特性があります。これはまるでランダム性を導入した生成モデルのようであり、プレイヤーに予測不可能性を与えることでゲーム性を高める役割を果たしています。

彼らのアルゴリズムをまとめると、ブリンキーが「最短追跡型」、ピンキーが「先読み型」、インキーが「複合参照型」、クライドが「擬似ランダム型」と言えるでしょう。こうして見ると『パックマン』のゴーストたちは単なる敵ではなく、それぞれが異なるAIモデルのプロトタイプのように設計されていることがわかります。開発当時の技術を考えれば、これは画期的なAI的思考の実装だったと言えます。

また、彼らの行動アルゴリズムには「チェイスモード」と「スキャッターモード」が存在します。これは一定時間ごとにターゲットが切り替わる仕組みで、常にプレイヤーを追うのではなく、時には迷路の隅を目指す行動に変化します。AIの観点でいえば、これは「探索」と「最適化」を切り替える二段階戦略に近く、シンプルなルールながら知性を感じさせる設計です。さらに「ブルーモード」と呼ばれるパワークッキー取得時の逃走行動は、AIの制約条件が一時的に反転する興味深いケーススタディです。通常は攻撃的なエージェントが、一瞬にして防御的な行動戦略に変化する様子は、強化学習の「報酬関数」が切り替わった瞬間をシミュレートしているかのようです。

シリーズの進化に伴い、これらのモンスターのAI的挙動も少しずつ変化してきました。アーケード版から家庭用、そして派生作品に至るまで、行動パターンの多様化やランダム性の調整が行われており、それはまるでAIモデルのアップデートの歴史を見ているようです。初代ではシンプルなルールに基づいていましたが、近年のリメイク作品ではビジュアルや行動の演出が強化され、プレイヤーに「擬似知性」をより強く感じさせる方向へ進化しています。

他のゲームの敵キャラと比較しても、『パックマン』のゴーストたちは突出した存在です。例えばシューティングゲームのザコ敵はパターン化された行動をするだけですが、パックマンのモンスターはプレイヤーごとに異なる展開を生み出します。これはベンチマーク的に見れば「敵AIの知性を示す初期の成功例」と位置づけられるでしょう。

また、彼らの特徴的な言動、すなわちプロンプト的要素を分析すると、単なる色分けではなく「性格づけ」がアルゴリズムの違いとして反映されている点が興味深いです。赤は執拗な追跡、ピンクは待ち伏せ、青は気まぐれ、オレンジは臆病といった具合に、まるで人格を備えたエージェントのように振る舞います。この設計思想は後のRPGや対戦格闘ゲームのAIにも影響を与えたと考えられます。

社会的な影響としても、彼らは単なる敵役を超えて文化的アイコンとなりました。キャラクターグッズやアニメ展開により、ファンの間ではゴーストたちが可愛らしい存在として愛され、現代では「追うAI」と「逃げるAI」の典型例として教育教材にも応用できるほどです。現実に実装する可能性を考えれば、彼らの行動ルールは監視ドローンや自律移動ロボットの制御モデルとして応用可能であり、ゲームAIが社会実装につながる可能性を示唆しています。

結論として、『パックマン』の4匹のモンスターは単なる敵キャラクターではなく、それぞれが異なるAIモデルのシミュレーションであり、ゲームAIの始祖的存在と呼べるでしょう。彼らの行動を読み解くことで、AIを通じてゲームを再評価する楽しみ方が広がります。次に『パックマン』をプレイするとき、ぜひAIキャラクターとして彼らを観察し、その知性の片鱗を感じ取ってみてください。きっと新しい発見が待っているはずです。