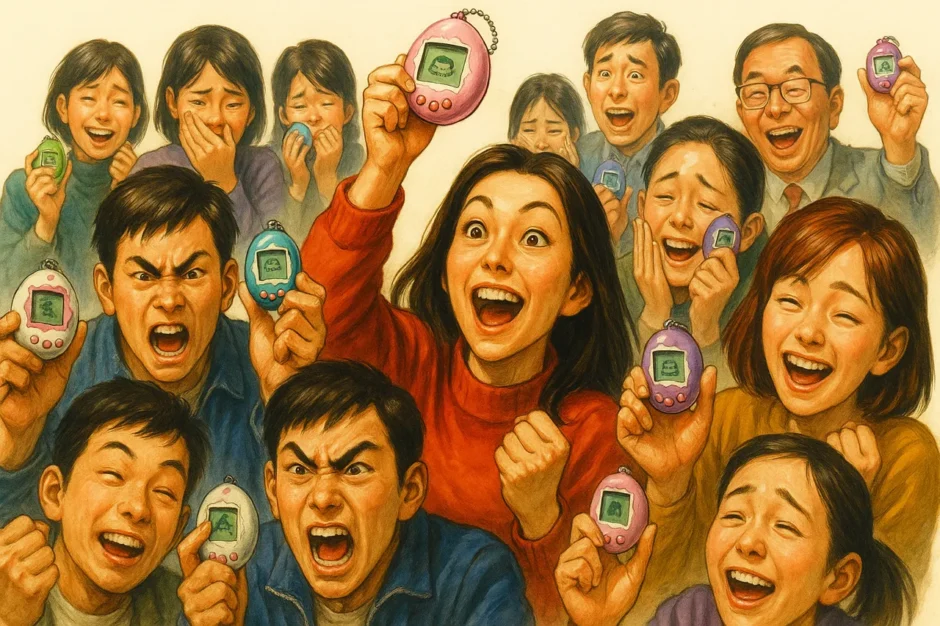

1990年代後半、日本を席巻したデジタル玩具「たまごっち」。手のひらサイズの液晶ゲーム機の中で育てる小さな生命体は、子どもから大人まで幅広い世代を魅了しました。一見するとただの育成ゲームに見える存在ですが、AIキャラクターという視点で捉えると、その仕組みは当時の時代背景を反映した非常に興味深い設計になっています。たまごっちは単なるおもちゃではなく、人間と機械の関係を実験的に提示したインターフェースでもあったのです。本記事では、たまごっちをAIモデルになぞらえ、入力、出力、学習データ、制約、進化などを分析しながら、その魅力を掘り下げていきます。

まず、たまごっちをAI的に考えると、その「目的」は極めてシンプルです。それは「プレイヤーに世話をさせ、愛着を生じさせること」です。実際の人工知能モデルで言えば、ユーザーのエンゲージメントを高め、長期的な関係性を築くことに相当します。入力としては、プレイヤーが与えるエサ、トイレの掃除、遊びといった一連の操作が挙げられます。そして出力としては、たまごっちの成長や進化、時には「死」という形で返答するシステムです。これらのフィードバックループがプレイヤーの感情を揺さぶり、まるでAIが意思を持っているかのような錯覚を与える仕組みになっていました。

学習データに相当するものは、実際にはランダム性と条件分岐です。たまごっちは実際の機械学習モデルのようにデータから学習するわけではありませんが、プレイヤーがどのように世話をしたかによって成長の分岐が生じます。これは一種の「疑似学習データ」として機能しており、プレイヤーが介入するたびに新しい可能性が開かれる構造になっています。制約も重要です。液晶画面は白黒二値表示、音は簡単な電子音のみという極めて限定された環境の中で、キャラクターの感情や個性を表現する必要がありました。そのため、わずかなアニメーションや鳴き声の違いが、ユーザーに強烈な印象を与える「情報圧縮された表現」として作用したのです。

たまごっちの行動アルゴリズムをAIモデル風に読み解くと、内部には一定のパラメータ管理システムがあります。空腹度、幸福度、健康状態、汚れ具合などが数値で管理され、それに応じてキャラクターが異なる挙動を示します。たとえば、空腹パラメータが一定値を超えると、キャラクターは泣き出したり、餌を要求する行動を見せます。この仕組みは、強化学習の「報酬シグナル」に近い役割を果たしており、プレイヤーが適切な操作を行うことで、キャラクターは長く生き延び、異なる進化を遂げるようになっています。まさにシンプルながらも、自己調整と外部からの入力によって変化する小規模なAIエージェントと呼べる構造なのです。

シリーズの進化もAI的なアップデートとして解釈できます。初代たまごっちは非常にシンプルでしたが、その後のシリーズではカラー画面が導入され、通信機能やミニゲーム要素が加わり、さらにはスマートフォンやウェアラブルデバイスとも連携するようになりました。これはAI研究の進化とよく似ており、限られた計算資源の中で表現を工夫する段階から、大量のデータと高性能なハードウェアを活用する段階へと発展した過程を連想させます。特に赤外線通信や赤外線での「結婚」機能は、マルチエージェントAIの初歩的な実装のようでもあり、個体同士が相互作用して新しい可能性を生み出す実験的な機能だったと言えるでしょう。

他のキャラクターやAIモデルとの比較も興味深いです。ポケットモンスターのピカチュウ型携帯ゲーム「ポケットピカチュウ」は、万歩計と連動することでプレイヤーの現実行動をフィードバックに変換する仕組みを持っていました。これに対してたまごっちは、より「時間の経過」そのものを入力としました。どちらもAI的に見ると「入力チャネルの設計」の違いであり、現実世界とどのように接続するかという研究的テーマに通じます。また、現代のAIペットであるAIBOやLOVOTと比較すると、たまごっちは圧倒的にシンプルでありながら、当時のプレイヤーに強い愛着を生じさせたという点で、むしろ極めて効率的な「感情生成アルゴリズム」であったと評価できます。

たまごっちの「プロンプト的要素」も考察に値します。プレイヤーが「エサを与える」「トイレを掃除する」「遊ぶ」といった具体的な操作を行うたびに、キャラクターは必ず応答を返します。このやり取りは、現代のチャットAIにおける「ユーザーの入力に対して必ずテキストを返す」という挙動に近く、シンプルなルールの積み重ねが「会話」や「関係性」に見えるという錯覚を生み出しています。特に、たまごっちが突然「死」を迎えるという要素は、AIキャラクターの制約を強く意識させる設計であり、プレイヤーに対して「永遠ではない」という感情的インパクトを与えるユニークな仕組みでした。

社会的影響も見逃せません。たまごっちは一大ブームを巻き起こし、学校に持ち込む子どもが続出したため授業妨害が社会問題化したこともあります。この現象をAI的に見ると、人間がデジタルエージェントにどれほど強く依存し、感情を移入するかを示す実証例とも言えるでしょう。現実世界でのAIペットやバーチャルアシスタントの普及を考えると、たまごっちはその先駆けとなった存在であり、人間とAIの関係を社会的に実験した初期事例の一つだったのです。

結論として、たまごっちはAIキャラクター的に見ると「制約の中で最大限の感情的リアリティを生み出すミニマルAIエージェント」であったと言えます。その設計思想は、現代のAIキャラクター開発においても参考になる要素が多く、シンプルでありながらも人間に強い没入体験を提供するヒントを含んでいます。もし今後、現代のAI技術と融合したたまごっちが再登場すれば、それは単なる懐古的なおもちゃではなく、新しい人間-AI関係の実験場となるでしょう。

あなたにとっての「たまごっち体験」はどのようなものだったでしょうか。もし今の技術で進化したたまごっちが登場したら、どのような姿になると思いますか。ぜひ想像を膨らませてみてください。