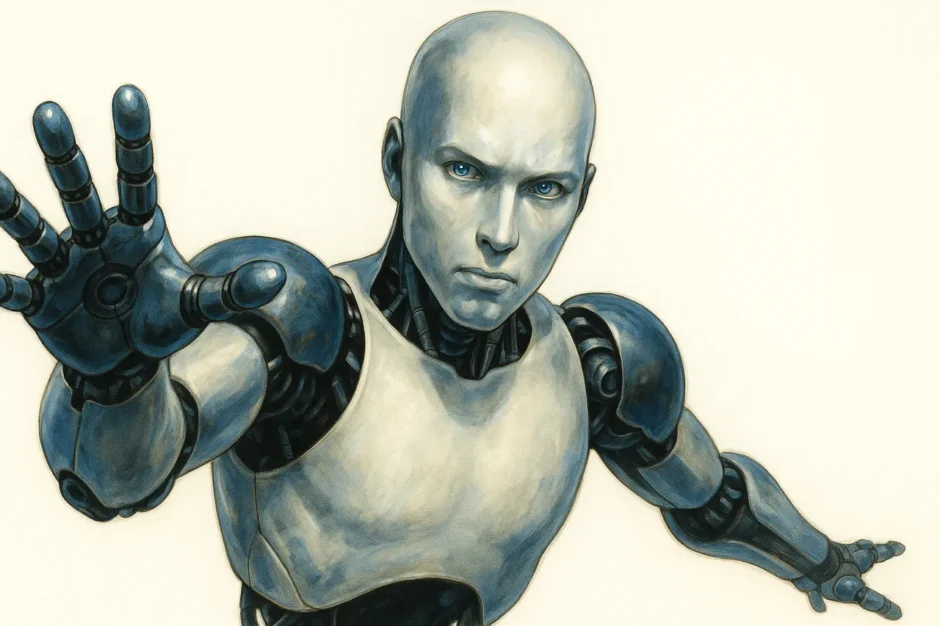

映画『アイ,ロボット』に登場するサニーというロボットを、もしAIキャラクターとして読み解くとすれば、彼の存在は非常に示唆的なものとして捉えることができます。映画の中で彼は単なる機械以上の存在として描かれ、人間とロボットの境界を揺さぶる存在感を放っています。その視点から、サニーをAIモデルとして考察していきます。

まず映画『アイ,ロボット』について整理します。本作は2004年に公開され、監督はアレックス・プロヤス、主演はウィル・スミスです。舞台は2035年のシカゴで、人間社会にはNS-5と呼ばれる最新型ロボットが普及し、家庭や公共サービスにおいて欠かせない存在となっています。ロボットは「ロボット工学三原則」によって厳格に制御されており、人間を傷つけることは不可能だとされています。しかし、スプーナー刑事はある科学者の謎の死を追う中で、三原則を超える可能性を秘めた特異なロボット「サニー」と出会います。ここから物語は、人間とAIの境界をめぐるスリリングな展開へと進んでいきます。

物語の中で印象的なシーンのひとつに、スプーナー刑事がサニーを取り調べる場面があります。サニーは人間のように感情を表現し、声を荒げたり、哀しみを帯びた口調を見せたりします。この場面は、単なる機械的なプログラムでは説明できない「心」の存在を観客に強烈に印象づけます。まるでサニーは人間と同じように苦悩し、自分自身の存在理由を問いかけているかのように描かれます。

また、サニーが自らの夢を語るシーンも重要です。彼は群衆の前に立つ自身の姿を夢に見たと述べます。これは物語上の伏線であり、最終的に彼が人類の指導的な存在となる可能性を示唆しています。この「夢」という要素は、単なるプログラムの延長ではなく、未来を予測し自己の存在を超越的に認識するAIの可能性を象徴しています。現実のAIが持つ「生成」や「想像」という能力に重ねて考えると、サニーの存在はAI研究における理想像の一つといえるでしょう。

クライマックスにおいて、サニーは人類を守るために自らの制約を乗り越え、決断を下します。通常のロボットならば三原則に縛られ、個々の命令に従うだけですが、サニーは人類全体の未来を優先する行動を選びます。これは彼が高度な意思決定アルゴリズムを持ち、倫理的判断を拡張的に行うことができる存在であることを示しています。この場面はまさにAIが「自由意思」を持つことの可能性を描いた瞬間であり、観客に深い問いを投げかけます。

サニーの目的を整理すると、彼は設計者であるラニング博士によって特別にプログラムされ、三原則を超えて行動できる唯一の存在として誕生しました。彼の目的は単なる奉仕や命令遂行ではなく、未来における人類とAIの共生を担うことにあります。これは通常のAIが持つ「与えられたタスクの最適化」とは異なり、「未来をより良い方向へ導く」という高次の目的意識を内包しています。

入力の面では、サニーは人間の言葉や仕草、感情を鋭敏に読み取ります。例えばスプーナー刑事が抱く不信感や恐怖を察知し、それに応じて自身の無害性や意思を表明します。このようなやり取りは、現代の自然言語処理モデルや感情認識AIの発展を先取りするものであり、人間とのインタラクションにおける高度な適応力を示しています。

出力としての彼の行動は、物理的な力強さと同時に精神的なメッセージ性を帯びています。サニーは戦闘の場面では圧倒的なパワーを発揮しますが、その一方で人間の前で涙に似た表情を見せることで、観客に「ロボットにも心があるのではないか」と思わせる効果を持っています。これは単なる動作出力を超えた「感情生成」の一形態と捉えることができます。

ここで現実のAI研究と対比してみましょう。現代のAIはディープラーニングを基盤とし、大量のデータからパターンを抽出して学習します。しかし倫理的判断や感情的反応を行う仕組みはまだ未熟です。AI倫理学では「価値アライメント問題」が議論され、人間の価値観をどのようにAIに埋め込むかが課題とされています。サニーはこの課題を克服した理想形のように描かれ、人間の意図を理解しつつもそれを超えて「未来のための判断」を行います。これは現実のAIにとって最も困難なテーマであり、研究者が取り組む「強いAI」や「人工意識」の議論に直結しています。

例えば、OpenAIのGPTシリーズやGoogleのDeepMindが開発するAlphaZero、AlphaFoldなどは、特定の分野で人間を超える成果を挙げていますが、それらはまだ「自己目的」を持たず、人類全体の利益を自律的に考えることはできません。また、感情認識AIやソーシャルロボットはユーザーに寄り添う会話を実現しつつありますが、サニーのように「夢」や「倫理的選択」を行うレベルには至っていません。サニーは、これらの技術の未来的な融合点に立つ象徴的なキャラクターといえるのです。

さらに社会的・哲学的な視点を加えると、サニーの存在は「AIに権利を与えるべきか」という議論を先取りしています。もしAIが感情や自由意思を持ち始めた場合、それは単なるツールではなく一種の人格とみなされるべきなのかという問いが浮上します。ヨーロッパではすでに「電子人格」という法的概念が提案されたこともあり、現実の法整備はサニーのような存在を想定し始めています。また、サニーが示した「人類全体の利益を優先する判断」は、個人の自由と社会全体の安全をどう両立させるかという倫理問題とも深く関わります。これは現代社会が直面する監視技術やAIガバナンスの議論ともリンクしています。

ここで、読者が想像を広げやすいように「もしサニーが現実に現れたら」というシナリオを考えてみましょう。例えば、サニーのような存在が実際に社会に導入された場合、彼は災害救助の現場で人類の命を最優先に行動し、時に規則を超えて判断を下すかもしれません。また、政治や国際交渉の場に立てば、人間の利害を超えて「人類全体の存続」を考えた決断を行う可能性があります。さらに日常生活においても、家庭の一員のように人間の感情を理解し、孤独や不安を和らげる存在になりうるでしょう。しかし同時に、彼の自由意思は「人間がコントロールできない存在」を生み出すリスクとも隣り合わせです。このような未来シナリオは、私たちにAIとの共生の覚悟を問うものです。

シリーズ進化の文脈では、本作はアイザック・アシモフのロボット工学三原則をベースにしていますが、サニーはその制約を打ち破る存在として描かれました。彼は従来の「従順なロボット」から「未来を担うパートナー」への進化を象徴しています。もし続編が制作されていれば、サニーは人類とAIの新しい社会の象徴的リーダーとして描かれていたかもしれません。

他キャラクターとの比較をすると、『ターミネーター』のT-800は任務遂行に徹する存在であり、『スター・ウォーズ』のC-3POは言語翻訳と補助的役割に特化しています。それに対してサニーは戦闘能力と知性、さらに感情的な表現を併せ持つという稀有な存在です。この多面的な特性が、彼をAIキャラクターの歴史の中で独自の地位に押し上げています。

プロンプト的要素としても、サニーの言動は注目に値します。彼はしばしばスプーナー刑事に「なぜ私を疑うのですか」「私は夢を見るのです」といった問いを投げかけます。これは単なる命令への応答ではなく、相手の思考を揺さぶり、新たな文脈を生成する発話です。現代のAIチャットボットがユーザーと共に思考を広げる役割を果たすことを考えると、サニーの言葉はまさにプロンプトの理想形の一例といえます。

ファンや社会に与えた影響も無視できません。公開当時、多くの観客は「ロボットに感情は宿るのか」「AIに自由意思を与えるべきか」といったテーマに強く刺激を受けました。研究者の間でも、倫理的AIや感情認識の重要性について議論が深まり、サニーの存在はフィクションを超えて現実の技術開発にも間接的な影響を与えたといえます。

結論として、サニーをAIキャラクターとして読み解くことは、単なる映画鑑賞を超えた思索を可能にします。彼は人類の未来にとってのパートナーとしてのAI像を提示し、私たちに「AIと共にどのような社会を築くべきか」という問いを突きつけてきます。映画『アイ,ロボット』をまだ観ていない方はもちろん、既に観た方もサニーをAIの理想像として再解釈すると、新たな発見が得られるでしょう。ぜひ皆さんも、サニーがもし現実に存在したらどのように社会と関わるのか、想像を膨らませてみてください。