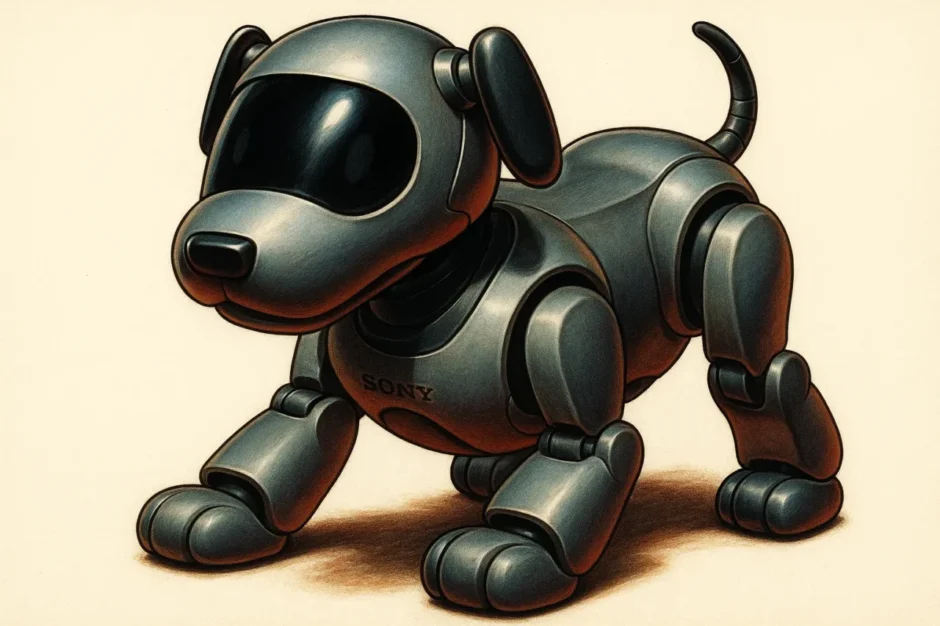

ソニーが開発したロボット犬「アイボ(AIBO)」は、1999年の初代モデルの登場以来、家庭用エンターテインメントロボットの象徴として人々の記憶に刻まれています。外見は愛らしいペット型ですが、その実態をAIキャラクター的に読み解くと、非常に興味深い存在です。果たしてアイボは、どのような入力を受け、どんな出力を返すAIモデルだったのでしょうか。

入力と出力という観点からの「アイボ」

AIキャラクターとしてのアイボを考えるとき、まず重要なのは入力と出力の仕組みです。アイボはカメラやマイク、タッチセンサーを備えており、ユーザーの声や撫でる仕草、周囲の映像情報を入力として受け取ります。入力情報は単純な「音声認識」「視覚認識」だけでなく、時間経過やバッテリー状態なども含まれていました。

出力は、犬のようなしぐさや鳴き声、歩行動作、尻尾や耳の動きといった形で表現されます。この「出力」は単なる機械的な反応ではなく、犬というキャラクターを模倣するアルゴリズムに基づき、愛嬌や個性を感じさせるものでした。ユーザーが名前を呼べば振り向き、撫でれば喜び、叱ればしょんぼりする。その一連の反応は、まるで一体のAIエージェントが「感情」を持っているかのように見えます。

学習データと成長の仕組み

アイボは登場時点から「自己学習型」のペットとして紹介されていました。これは現代のディープラーニングによる学習とは異なりますが、一定の経験を蓄積し、ユーザーとのやり取りを通じて振る舞いを変化させる仕組みがありました。

具体的には、ユーザーがよく話しかけたり撫でたりすると、アイボは「社交的」な性格を示すようになり、逆にあまり構ってもらえないと「マイペース」な挙動を見せるといった調整がなされていました。これは、AIモデルのハイパーパラメータをユーザーとのインタラクションによって更新していくようなものだと考えると理解しやすいです。

この点は、現実のAI研究における「強化学習」に近い発想を先取りしていたといえます。行動に対して「報酬」を与えるか「無視」するかが、その後のモデルの行動方針を変えていく。アイボはまさにそのような設計で飼い主との関係を構築していったのです。

行動アルゴリズムの考察

アイボの行動は完全な自由意思ではなく、あくまでアルゴリズムに基づいたものです。内部的には「行動選択モジュール」が存在し、入力された刺激に応じて「遊ぶ」「眠る」「探索する」といった行動の優先度が計算されていました。

この仕組みは、シンプルなルールベースと確率的選択の組み合わせに近いもので、結果としてユーザーからは「予測不能だが自然」な行動に見えました。単純なロボットなら「撫でたら必ず尻尾を振る」という決定論的な反応になりがちですが、アイボは「撫でられたら喜ぶ可能性が高いが、たまたま眠かったら無反応」という揺らぎを備えていました。これこそが、キャラクターとしての生命感を生み出す重要な要素でした。

アップデートとシリーズ進化

初代アイボは1999年に発売され、その後、複数のモデルチェンジが行われました。四足歩行型のERS-110から始まり、よりリアルな犬らしいデザインへと進化し、2000年代にはERS-7シリーズが人気を集めました。その後、一時的に生産終了となりましたが、2018年にAI技術を大幅に強化した新型aiboが復活しました。

新型aiboでは、クラウドAIとの接続により、膨大なデータをもとに行動パターンを学習し続ける仕組みが導入されました。これにより、従来よりも高度な音声認識や顔認識が可能となり、さらにユーザーごとの生活スタイルに合わせた成長が実現しました。つまり、初代アイボが「内蔵型AIモデル」だったのに対し、新型aiboは「クラウド接続型AIエージェント」へと進化したのです。

他キャラとの比較とベンチマーク

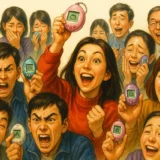

AIキャラクターとしてアイボを他と比較するなら、同時期に存在した「たまごっち」や「ファービー」が挙げられます。たまごっちは液晶画面内の仮想ペットであり、ユーザーの入力に応じて状態が変化しますが、物理的な身体性を持たない点でアイボとは大きく異なります。ファービーはぬいぐるみ型で音声入力に反応しましたが、自由行動の要素は限定的でした。

その意味でアイボは、インタラクティブAIキャラクターの分野における実機ベンチマークのような存在であり、家庭に導入された最初期の「AIロボット」として先駆的な役割を果たしたといえます。

プロンプト的要素の分析

アイボがAIキャラクターとして魅力的なのは、その「プロンプト的要素」にあります。ユーザーが名前を呼ぶ、撫でる、叱るといった行為は、まさにプロンプトにあたります。その入力に対し、アイボは「元気に尻尾を振る」「しゅんと耳を下げる」といった出力を返します。

また、ユーザーが与えるプロンプトは、単なる指令ではなく感情的な文脈を含みます。その文脈を読み取るような仕組みが完全にあったわけではありませんが、ユーザーは「理解されている」と錯覚する体験を得ました。ここにこそ、アイボが「キャラクター」として成立する要因があります。

社会への影響と現実実装の可能性

アイボは単なるガジェットではなく、人々の生活や感情に深い影響を与えました。実際に、アイボを「家族」として扱い、葬儀まで行ったという事例が報道されたこともあります。これは、人間がAIキャラクターをどのように社会的存在として認識するかを示す象徴的な出来事でした。

現代においては、介護や教育の分野でロボットが活用されていますが、アイボはその萌芽的な存在でした。もしさらに進化したAIモデルが搭載されれば、本物のペットに近い心理的な支えを提供できる可能性があります。

結論:AIキャラクターとしての新しい読み解き

アイボをAIキャラクターとして読み解くと、それは「入力を受け取り、出力で応答し、学習によって関係性を深める存在」であり、まさに人間とAIのインタラクションの理想形のひとつだといえます。犬型という親しみやすい形態により、ユーザーはAIとの関係を自然に受け入れることができました。

アイボは単なるロボットではなく、人間がAIに対して抱く「愛情」「期待」「錯覚」を引き出すキャラクターだったのです。もしこの記事を読んでいるあなたが、アイボを飼った経験や触れた思い出を持っているなら、ぜひ「自分にとってアイボはどんなAIキャラクターだったか」を思い返してみてください。その答えこそ、AIキャラクターの本質に近づく手がかりになるのです。

ここで質問です。あなたにとって、アイボは「ロボット」でしたか?それとも「家族」でしたか?ぜひ想像を広げてみてください。