我々は今、食の世界において新たな試みに挑戦しています。それは人工知能を用い、表示された成分のみから飲料の味わいを推し量り、表現しようとする試みです。本稿では『キリンメッツコーラ』を題材とし、その成分を分析しながら、いかにして甘味と苦味、そして炭酸の鋭い刺激が形づくられるのかを論じます。筆者自身、この飲料を幾度となく味わい、その特質を熟知していますが、生成された記事を確認するかぎり、人間の舌が感じ取る複雑な味覚をAIは驚くほど的確に捉えていました。すなわち、科学的記述と味覚的実感が交差する地点に、本稿は位置しているのです。

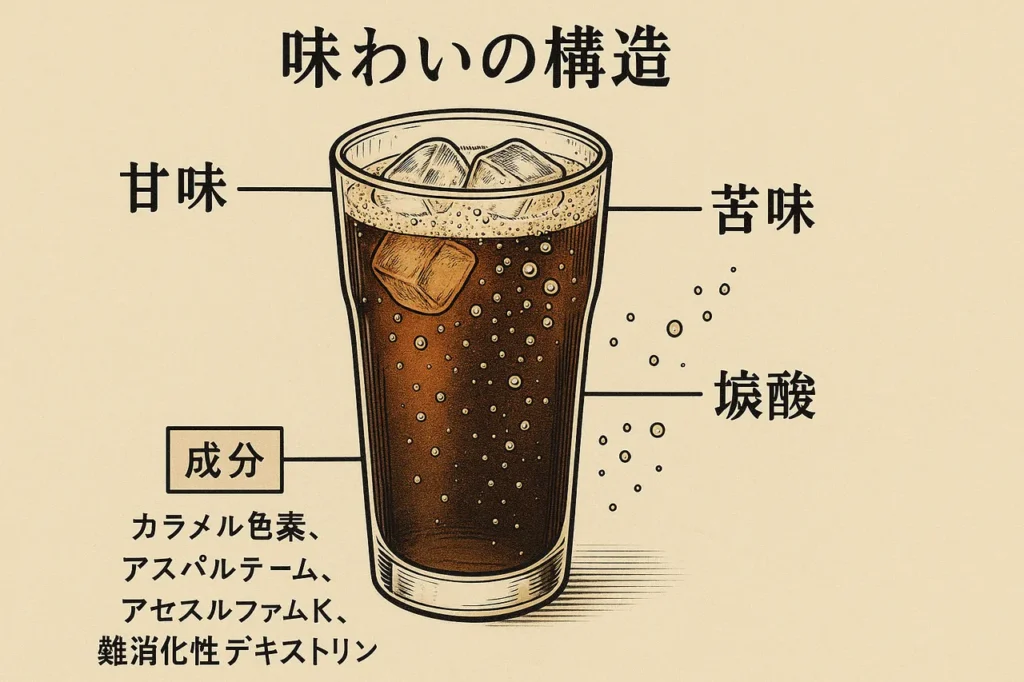

味わいの構造

本飲料の骨格をなすものは、炭酸の刺激とカラメル色素に由来する苦みと香ばしさであります。加えて、人工甘味料であるアスパルテームやアセスルファムK、スクラロースが砂糖に代わる甘みを担い、その背後に難消化性デキストリンが潜んでおります。この組み合わせは、いわば「甘みの華やぎ」と「繊維の重み」が同居する一種の相反構造をもたらします。甘みの持続は軽快でありながら、炭酸の強烈な刺激がそれを引き締め、最後に繊維質のわずかな収斂味が残る。これが、メッツコーラが持つ独特の余韻であります。

歴史的背景

コーラという飲料は19世紀末のアメリカ南部に端を発し、薬効飲料としての起源を持ちます。やがて砂糖と炭酸の愉悦が人々の嗜好を支配し、世界的清涼飲料へと成長しました。しかし20世紀後半、糖分過多がもたらす健康問題が浮上し、人々は「甘美なる快楽」と「健やかなる生」の狭間で揺れ動くこととなります。日本において特定保健用食品として登場したこのメッツ コーラは、まさにその葛藤に応じた一つの回答です。難消化性デキストリンを配合し、食後の脂肪吸収を抑える効能をうたいつつ、飲用者に「罪なき快楽」を与えんとする姿勢は、現代人の矛盾した欲望を象徴しております。

食文化的意義

食卓における飲料の役割は単なる渇きの解消にとどまりません。それは料理と調和し、時に対比を成し、食事体験全体を彩る要素であります。メッツ コーラの強い炭酸と切れ味ある甘みは、脂肪分の多い料理に対して格好の相性を示します。焼肉や揚げ物と共に口に含めば、油脂の重厚を炭酸が打ち破り、難消化性デキストリンがその後の身体への負担を和らげる。つまり、この飲料は単なる清涼飲料ではなく、食の現代的文脈における「調和の媒介者」としての役割を担っているのです。

礼節と体験

この飲料を味わうにあたっては、冷やしすぎるよりも程よき温度で供するのが望ましい。氷を加えることは炭酸の切れ味を損なう恐れがあり、せっかくの余韻を曖昧にしてしまいます。グラスに注げば立ち昇る泡が舌を刺し、苦みと甘みの交錯が口内を駆け抜ける。その瞬間、人は己が文明の恩恵を享受していることを自覚するのです。すなわち、健康と快楽、科学と嗜好、その両立を実現するという現代食文化の結晶に触れる体験であります。