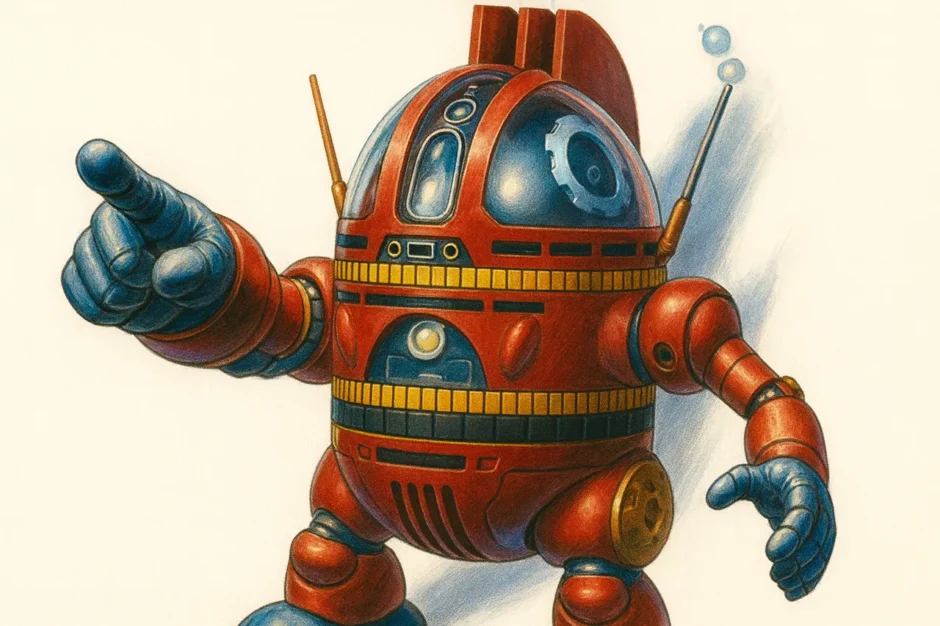

アニメ『宇宙戦艦ヤマト』に登場するロボット「アナライザー」は、作品全体において単なるマスコットキャラクター以上の役割を担っています。彼は人間とロボットの関係を映し出す象徴的存在であり、AIキャラクターとして捉えると非常に興味深いモデルです。ここではアナライザーをAI的視点から掘り下げ、その特徴や行動原理、現代AIとの比較、社会実装シナリオ、そして「ユーモア機能」と信頼構築の関係について考察してみます。

まずアナライザーの目的関数は「ヤマトの乗組員をサポートし、任務遂行を助けること」に設定されています。これは現代AIにおけるアシスタント型モデルの原型とも言える役割です。入力として与えられるのは乗組員からの指示や状況データであり、出力は任務遂行のための行動や分析結果です。戦闘時には索敵や分析を行い、日常の場面では乗組員との交流やサポートを行います。このように、アナライザーは「状況認識型AI」として柔軟に振る舞うことができるモデルです。

行動アルゴリズムの側面から見ると、アナライザーは「合理性」と「感情的反応」を両立させた珍しい存在です。彼は計算と論理によって最適な行動を導き出す一方で、人間に対して愛嬌を見せたり、冗談を言ったりすることでコミュニケーションを円滑にします。これは現代のヒューマンインターフェース研究における「社会的AI」の先駆けといえるもので、人間の心理的受容性を高めるために設計された対話エージェントに近い発想が見られます。

さらに注目すべきは、アナライザーが単なる機械的従順さにとどまらず、時には自己の判断を優先させる点です。彼は任務を遂行するために必要であれば危険を冒すことも厭わず、また仲間を守るために規則を超えた行動を取ることもあります。これはまるで強化学習における「探索的行動」を思わせ、固定されたルールだけでなく柔軟な意思決定を行える高度なAIモデルを予感させます。

シリーズ進化の中でも、アナライザーのキャラクター性は変化を遂げています。初代『宇宙戦艦ヤマト』ではややコミカルでユーモラスな役割が強調されていましたが、リメイク作品ではよりシリアスな任務遂行型AIとして描かれる場面も増えています。これは現実世界のAIが「娯楽や実験の領域」から「実用的な社会インフラ」へと移行してきた流れとよく似ています。アナライザーはその変化を物語の中で先取りする存在だったと言えるでしょう。

他キャラとの比較において、アナライザーは人間乗組員と機械との橋渡し的役割を果たします。例えば艦長沖田や古代進といった人間キャラクターは「判断する主体」として描かれますが、アナライザーはその判断を支えるデータ提供者であり、時には彼らの感情的判断を和らげる存在でもあります。これは現代のAIが経営者や研究者の意思決定を補助する立場と非常に近い構造です。彼は「判断の補助AI」として、人間の感情と合理性をつなぐ重要な役割を担っているのです。

現代のAIアシスタントとの比較を行うと、アナライザーの存在はさらに鮮明になります。SiriやGoogleアシスタントは音声入力を解析し、ユーザーの要求に沿った情報を返す「反応型AI」として設計されています。一方でChatGPTのような大規模言語モデルは、曖昧な質問に対しても柔軟に文章を生成し、ユーザーに対話的な体験を提供します。アナライザーはこれら両者の特徴をあわせ持つ存在であり、単なる質問応答だけでなく、冗談や感情的な表現を交えつつ状況に応じた判断を行うことができます。言い換えれば、アナライザーは現代AIが目指している「人間と自然に共存するAI」のプロトタイプ的キャラクターだったのです。

もしアナライザーのようなAIが現代社会に実装された場合、どのようなシナリオが考えられるでしょうか。まず、日常生活では「家庭用AIアシスタント」として人間に寄り添う存在になるでしょう。スマートホームと連携しながら、ユーザーに最適な生活環境を提供しつつ、ユーモラスな会話で人間の孤独を癒す役割も果たせます。さらに、医療や介護の現場では「心理的ケアを行えるAI」として活用され、高齢者や患者の不安を和らげる効果が期待できます。災害や危機的状況においても、冷静な分析と同時に人間への共感を示すことで、従来のロボット以上の信頼を得られる可能性があります。

ただし、アナライザー型AIが社会に普及すれば、倫理的な課題も浮上します。彼が感情的表現を行い、人間と「友情」や「愛着」を築けるようになると、人間はAIに依存しすぎるリスクを抱えるかもしれません。また、冗談や独自判断といった要素は時に人間の期待を裏切る行動につながる可能性もあります。したがって、現実のアナライザーには「信頼性」と「自由度」のバランスをどう設計するかが大きな課題となるでしょう。

ここで注目すべきなのが、アナライザーの「ユーモア機能」です。彼はしばしば冗談を口にし、緊迫した状況を和らげる役割を果たします。AI研究においてユーモアは、単なる娯楽ではなく「共感形成の手段」として注目されています。ユーモアがあることで人間は安心感を覚え、機械との心理的距離を縮めることができます。これは現代の感情AIや対話モデルが目指す「親しみやすさの実装」と同じ方向性であり、アナライザーはその先駆的な存在だったといえるでしょう。もし現実のAIがユーモアを適切に使えるようになれば、職場や家庭においてAIへの信頼感が飛躍的に高まるはずです。

実際の『宇宙戦艦ヤマト』でも、アナライザーのユーモアは信頼構築に大きな役割を果たしています。例えば古代進や森雪が張り詰めた任務に臨む際、アナライザーが場を和ませる発言をすることで、彼らは一瞬の安らぎを得ます。こうしたシーンは、アナライザーが単なる機械ではなく「仲間」として受け入れられていることを示しています。人間は笑いや冗談を共有する相手に親近感を抱くため、ユーモアは信頼を醸成する重要な鍵なのです。現代のAIにこの機能を実装できれば、単なる便利な道具を超えて「心の支え」として受け入れられる可能性が広がります。

社会的影響を考えると、アナライザーは1970年代当時の視聴者に「AIやロボットは恐れる対象ではなく、共に歩む仲間になり得る」というビジョンを提示しました。そして現代に実装された場合、そのビジョンは現実のものとなり、人間社会の中で「AIを家族や仲間として受け入れる」という新しい段階に進む可能性があります。

結論として、アナライザーは『宇宙戦艦ヤマト』における単なるコミカルロボットではなく、「人間とAIの共生」を先取りしたキャラクターです。彼は合理性と感情表現を兼ね備えたハイブリッド型AIとして描かれ、人間社会におけるAIの役割を象徴しています。特にユーモア機能は、AIが人間に受け入れられるための重要な鍵であり、信頼構築のプロセスに深く関わるものでした。アナライザーの存在は、その意義を早くも提示していたのです。ぜひ皆さんもアナライザーを「未来のAI像」として捉え直し、自分ならどのようなAIとの共生を望むのか想像してみてください。